中国石油国际勘探开发有限公司总经理、党委副书记何文渊:乍得Bongor盆地西部地区下组合油气勘探发现及意义

何文渊1,贾瀛1,杜业波2,王鑫3,庞文珠1,王利2,王林1,张新顺2,刘慧3

(1. 中国石油国际勘探开发有限公司 北京 100034; 2. 中国石油勘探开发研究院 北京 100083; 3. 中国石油华北油田公司勘探开发研究院 河北任丘 062552)

基金项目:中国石油天然气股份有限公司科技重大专项(2023ZZ07)和中国石油集团科学技术研究院有限公司科学研究与技术开发项目(YGJ2024-02)资助。

摘要:乍得Bongor盆地西部地区下组合(P组+M组)经历多年油气勘探,一直未获得突破。2024年,中国石油天然气集团有限公司在深入研究盆地西部地区的油气成藏规律后,部署并实施D-2井,在西部地区下组合中钻遇油层,试油产量超过200 t/d,从而明确了Bongor盆地西部地区的油气勘探潜力。为更好地总结这一发现并进一步指导Bongor盆地西部地区的油气勘探,基于区域地质背景和油气勘探历程,对Bongor盆地西部地区的构造演化、地层、沉积以及生-储-盖组合特征等开展了系统分析,明确了研究区的油气成藏模式和下一步的勘探部署思路。研究结果认为:①Bongor盆地的下组合发育于断陷期,深坳带发育厚层湖相泥岩和近源三角洲砂体,岩性组合较为有利。②P组+M组湖相厚层泥岩的总有机碳含量高、有机质类型好且已进入生油窗,在作为优质烃源岩的同时也是良好的区域盖层。③P组三角洲砂体因后期的构造反转被抬升、剥蚀,虽埋深较大但仍具有一定的孔隙度,可作为较好的储层,而P组之下的潜山经历长期的构造破碎和风化剥蚀,可与P组砂岩共同形成潜山-砂岩复合体。④Bongor盆地经历了多期构造反转,断层发育,油气沿断层运移,上、下组合及潜山均可成藏。⑤针对Bongor盆地西部地区下组合的油藏特征,可采用立体勘探部署策略,浅层和深层兼顾、构造圈闭和非构造圈闭兼探,以实现新层系和新领域的勘探突破。⑥基底顶面之上披覆的石英砂岩推测为一套比P组更古老的地层,在Bongor盆地西部地区广泛发育,具有较好的油气成藏条件。D-2井的油气勘探突破证实了Bongor盆地西部地区的资源潜力,开拓了Bongor盆地新的勘探层系,其立体勘探部署策略对海外风险勘探具有指导意义。

关键词:Bongor盆地西部地区;下白垩统;成藏模式;立体勘探;潜山-砂岩复合体

中西非裂谷系内发育多个中生代—新生代盆地,地层以白垩系和古近系为主[1-2],是中国石油天然气集团有限公司(中国石油)海外油气风险勘探的主战场之一。继在Muglad盆地和Melut盆地自主勘探取得成功并建成2个千万吨级石油产能基地后,中国石油在乍得Bongor盆地再获成功,发现下白垩统上组合砂岩构造油藏、下组合P组砂岩构造-岩性油藏和基岩-潜山油藏等[3-6],成功建成600×104 t产能基地。目前的油藏发现主要集中在Bongor盆地东部坳陷,西部坳陷和南部坳陷的勘探程度较低,仅有零星发现,未来仍有较大的勘探潜力[3,7]。随着勘探工作不断深入,Bongor盆地西部地区(包括西部坳陷和南部坳陷)面临上部地层剥蚀、生烃潜力不明以及主力成藏组合的下组合和基岩潜山一直未发现油气等难题。为打开Bongor盆地西部地区的油气勘探困境,中国石油针对该地区的石油地质特征、成藏模式和勘探部署开展了系统研究,优选部署D-2井并取得了勘探突破。该井在传统下组合P组之下发现了新的勘探层系,开拓了Bongor盆地石油勘探的新领域,也为非洲板块大地构造研究和中西非裂谷系演化研究提供了新证据。

1 地质背景与勘探概况

1.1 地质背景

Bongor盆地位于乍得西南部、中非剪切带北缘,是受中非剪切带影响形成的中生代—新生代陆内反转裂谷盆地,呈近EW走向[1-3]。Bongor盆地并不是一个简单的箕状断陷,其经历了复杂的构造演化过程,在南断北超的构造背景上,存在北断南超的构造变化[3-4]。Bongor盆地受NW向和NE向2组断裂控制,形成了现今隆凹相间、东西分块、南北分带的构造格局。根据盆地整体形态、基底构造以及断层展布特征,Bongor盆地自西向东可分为6段,其间十几个洼槽分别控烃、控藏,形成多洼、多生烃中心、多成藏系统以及多油气富集带的局面,每段内所属凹陷的地质结构及油气成藏特征具有其特殊性。

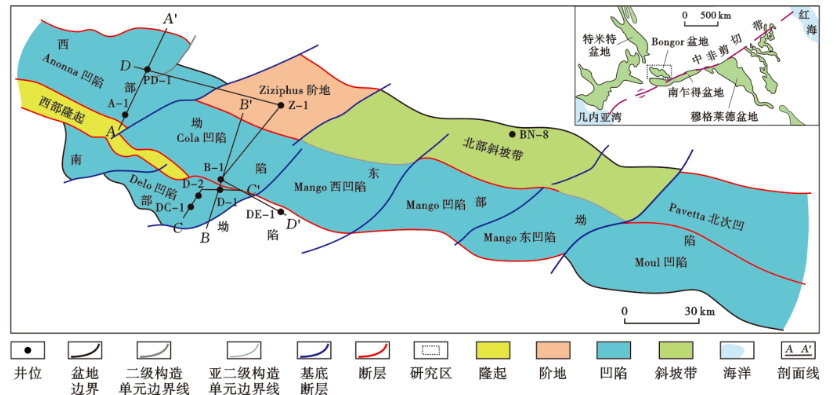

Bongor盆地西部地区包含Annona凹陷、Cola凹陷和Delo凹陷3个箕状凹陷(图1),面积约为8 800 km2。位于盆地西端的Annona凹陷呈南断北超的地质结构;位于盆地东侧的Cola凹陷呈北断南超的地质结构;而Delo凹陷位于Annona凹陷和Cola凹陷的南侧,由若干小洼陷组成,呈NWW—SEE向沿Bongor盆地长轴方向展布。

图1 Bongor盆地的构造单元划分

Fig.1 Tectonic units of Bongor Basin

1.2 油气勘探概况

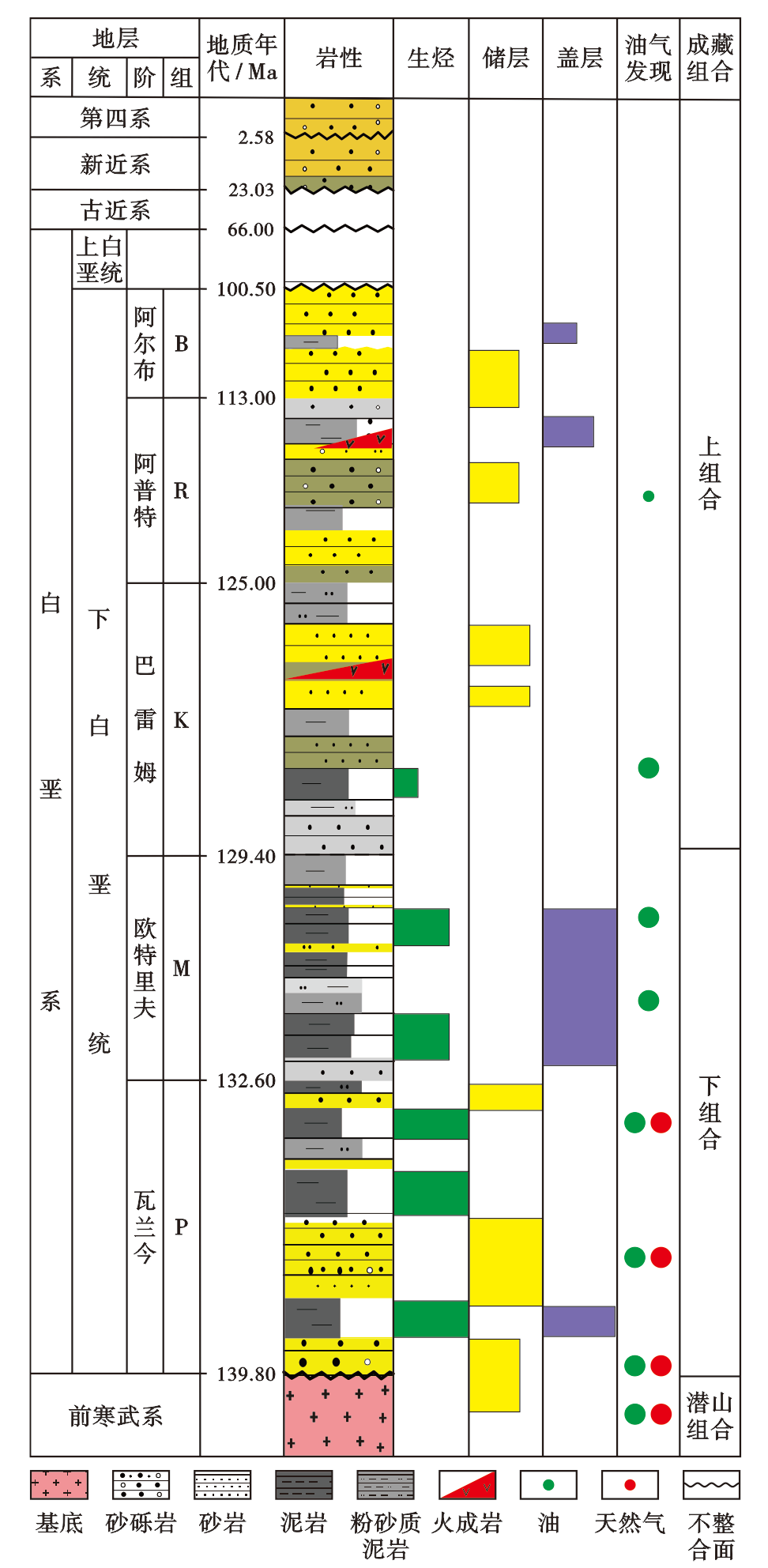

Bongor盆地的油气勘探始于20世纪70年代,21世纪初迎来大规模油气发现,主要勘探层系为下白垩统及基岩[3-8],这与中西非剪切带其他盆地的油气发现主要集中在古近系和上白垩统存在很大差异[8-9]。平面上,Bongor盆地的油气发现主要位于其中—东部地区,规模发现集中于北部斜坡带。由于烃源岩条件优越,Bongor盆地在纵向上具有3套成藏组合(上组合、下组合和潜山组合,图2),其中,油气发现在上组合(包括K组、R组和B组)中较少,主要集中在下组合(P组+M组)和基岩潜山成藏组合,其油气储量占比大于70%[10-14]。

图2 Bongor盆地综合地层特征

Fig.2 Comprehensive stratigraphic characteristics of Bongor Basin

Bongor盆地西部地区属于低勘探程度区域,迄今为止已完钻风险探井共计10口,但仅在Delo凹陷2012年部署的D-1井中获得油气发现,其余钻井均告失利。Bongor盆地西部地区的风险钻探多以上组合高部位为主要目的层,远离生烃灶,且大多数钻井部署在转换带位置,构造条件复杂,油气保存条件不利[12]。部分钻井钻揭下组合P组及基岩潜山,但P组的储层物性普遍较差,基岩综合解释以水层或干层为主。Bongor盆地东、西部地的区石油地质条件存在较大差异。

2023年以来,为应对Bongor盆地西部地区油气勘探难题,中国石油系统分析了Bongor盆地西部地区的石油地质条件和有利区带,针对下组合P组优选了位于Delo凹陷南翼的反向断块,部署了风险探井D-2井并获得突破,由此开辟了盆地西部地区油气勘探新领域。结合Bongor盆地的油气勘探历程和发现情况,笔者重点分析了D-2井的部署思路和油气成藏条件,建立了盆地西部地区下组合的油气成藏模式,以期为开展下一步规模勘探提供指导和借鉴。

2 Bongor盆地西部地区的石油地质条件

2.1 沉积构造特征

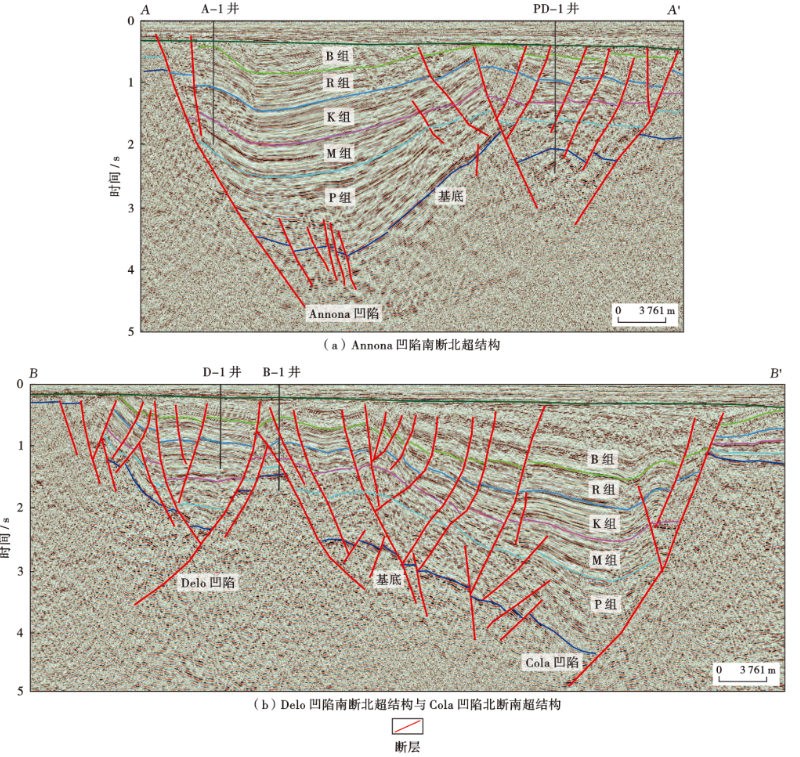

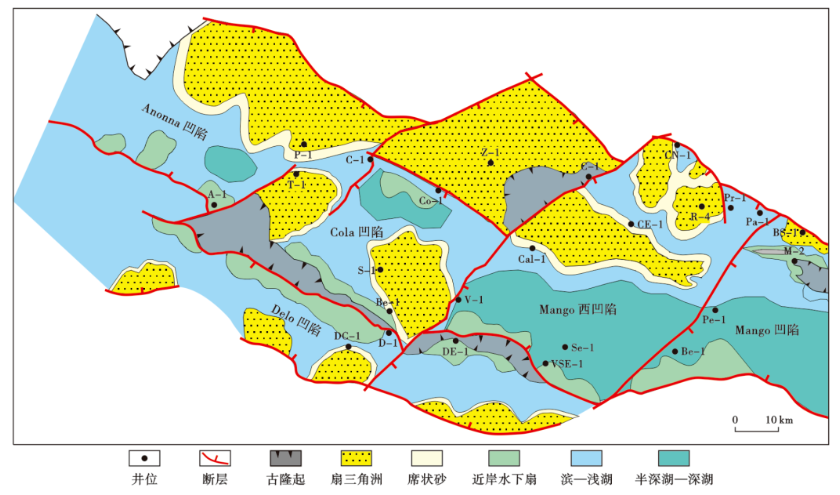

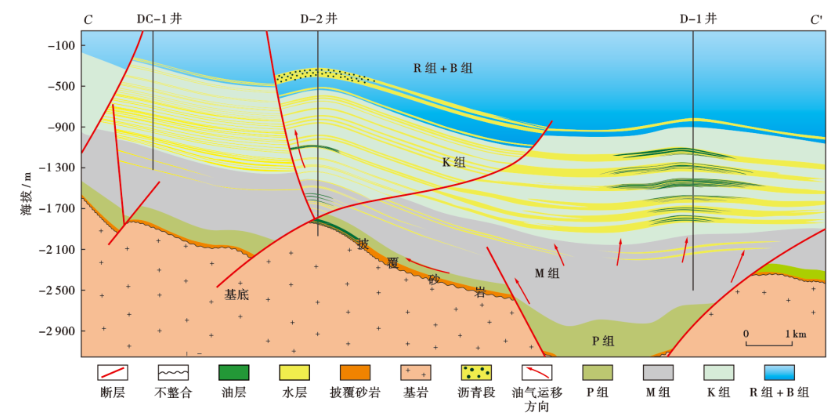

Bongor盆地的构造演化主要分为前断陷期、断陷期、坳陷期、反转调整期和消亡期5个阶段。前断陷期在前寒武纪—侏罗纪,该时期泛非运动形成的冈瓦纳结晶基底以花岗岩及变质岩为主,长时间风化剥蚀形成的风化壳或裂缝为潜山油气的成藏奠定了储层基础[15-16]。断陷期在早白垩世早期,该时期盆地内沉积了P组和M组,同时,由于NWW—SEE向断裂活动强烈,区域上形成多个半地堑,包括南断北超的Annona凹陷、北断南超的Cola凹陷和南断北超的Delo凹陷(图3),这些凹陷内的沉积均以湖相泥岩夹近源扇体砂岩为主(图4),形成较有利的储-盖组合。坳陷期在早白垩世晚期,该时期断裂活动减弱,早期多凸多凹的构造格局被填平补齐,盆地内沉积了厚度相对稳定的K组、R组和B组,主要发育河流—三角洲相砂岩与湖泊相泥岩互层[17-19]。反转调整期在晚白垩世末期—古近纪,该时期受非洲板块和欧亚板块持续碰撞影响,Bongor盆地发生强烈的构造反转,地层的剥蚀厚度最高可达2 000 m,仅在凹陷中心可能残留少量上白垩统;前人推测,该时期Bongor盆地存在局部断陷活动,造成早期断裂再次活化[20-23]。消亡期从古近纪至今,随着构造活动减弱,Bongor盆地沉积了一套粗砂岩层。

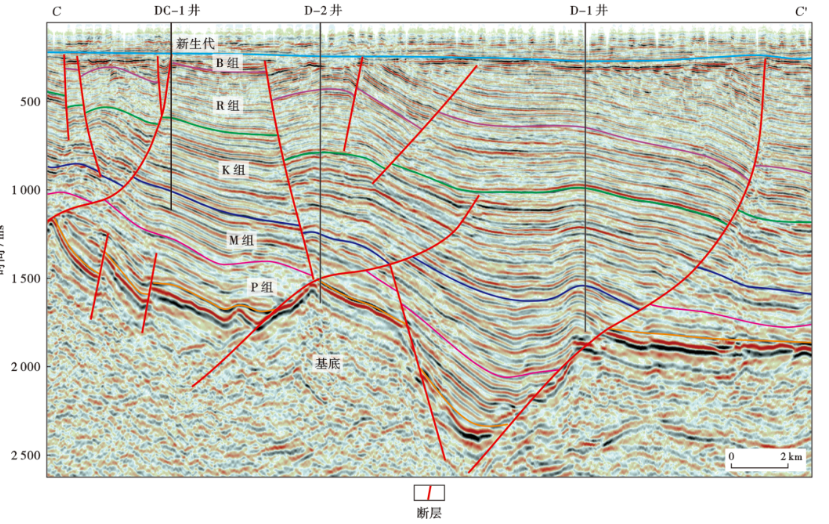

图3 Bongor盆地西部地区SN向地震剖面特征(剖面位置见图1)

Fig.3 Characteristics of south-north trending seismic profile in western Bongor Basin

图4 Bongor盆地西部地区P组沉积相特征

Fig.4 Sedimentary facies characteristics of the P Formation in western Bongor Basin

2.2 生-储-盖特征

2.2.1 烃源岩

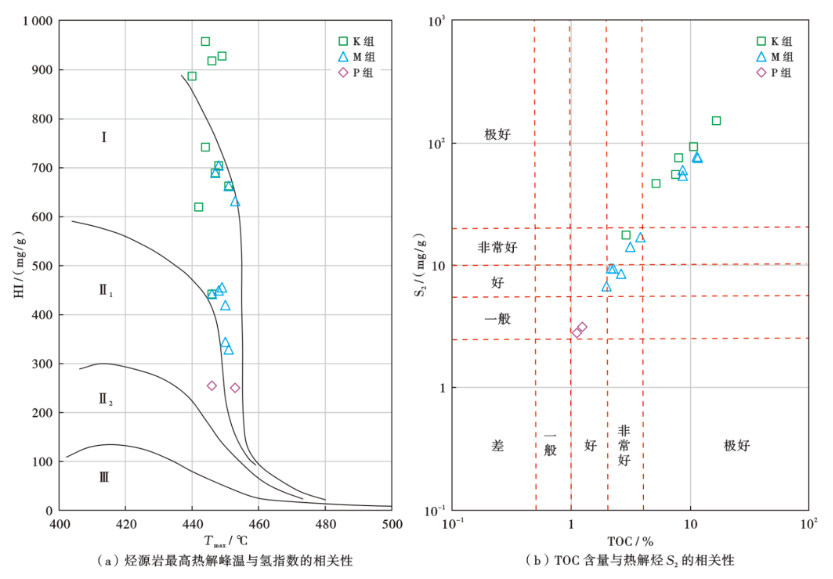

Bongor盆地西部地区K组、M组和P组均发育富有机质湖相泥岩。D-2井位于Delo凹陷中部,钻遇K组、M组和P组泥岩,其中,K组下段和M组泥岩发育较好,P组钻遇的泥岩厚度较薄,但向凹陷中心厚度迅速增大。Delo凹陷P组烃源岩的干酪根类型以Ⅰ—Ⅱ1型为主,总有机碳(TOC)含量平均为4.6%,生烃潜量(S1+S2)平均为38 mg/g,氢指数(HI)平均为799 mg/g,最高热解峰值温度(Tmax)主要分布在445~455 ℃,反映有机质处于中等成熟阶段;M组烃源岩的干酪根类型以Ⅰ型为主,TOC含量平均为12.7%,S1+S2平均为98 mg/g,HI平均为741 mg/g,Tmax主要分布在445~455 ℃,反映有机质处于中等成熟阶段;K组烃源岩的干酪根类型以Ⅰ型为主,TOC含量平均为9%,S1+S2平均为52 mg/g,HI平均为566 mg/g,Tmax主要分布在440~450 ℃,反映有机质处于中—低成熟阶段[图5(a)]。目前,在Delo凹陷,钻井钻遇的K组下段和M组烃源岩的有机质类型较好,TOC含量高,成熟度适中,在凹陷内分布较为稳定,具有一定的生烃能力[图5(b)],但钻遇的P组烃源岩厚度有限。考虑到大多数钻井位于凹陷边缘,笔者推测M组和P组烃源岩在凹陷中心更为发育。

注:HI—氢指数;TOC—总有机碳;S2—热解烃;Tmax—最高热解峰温。

图5 D-2井烃源岩的有机质类型与成熟度

Fig.5 Organic matter type and maturity of source rocks in Well D-2

在Annona凹陷和Cola凹陷斜坡区,钻井揭示K组和M组中也发育烃源岩,但其厚度和有机质丰度明显低于Delo凹陷,TOC含量主要介于1%~3%,笔者推测其烃源岩品质在凹陷中心应有所改善。区域油源对比研究表明,Bongo盆地东部地区的油气主要来源于P组+M组烃源岩[24-26],西部地区原油的成熟度明显高于上组合中的K组和R组烃源岩,推测原油也应有来源于P组+M组烃源岩的混源特征[27-28]。

2.2.2 储-盖组合

Bongor盆地西部地区K组发育三角洲前缘远端薄层砂岩,单层砂体厚度较薄,主要介于3~8 m,埋深相对较浅,储层孔隙度为14%~17%。受构造反转、抬升影响,Bongor盆地西部地区现今埋深为2 500 m的砂岩储层在历史时期的埋深超过3 500 m,这导致K组储层的致密化程度明显高于相同深度段经自然压实减孔的储层。在Bongor盆地西部地区,K组及其上覆R组在凹陷中心均发育厚层泥岩盖层,并在斜坡区快速相变为砂岩与泥岩互层,这在一定程度上可形成盖层遮挡条件。盖层受断层活动影响,有效性变差。断裂制约了K组中断块型、断鼻型油气藏的形成。

Bongor盆地西部地区P组发育扇三角洲/辫状河三角洲前缘近端厚层砂岩,单层砂体厚度可达30 m,储层孔隙度介于11%~14%。砂岩成分较纯,泥质含量低,测井自然伽马曲线以低值为典型特征。P组中孔隙度为12%的油层仍可获得高产油流,反映其砂岩储层在压实等成岩作用下仍然具有非常好的孔隙连通性。P组的上覆层为M组,发育厚度为300~500 m的湖相泥岩,该套泥岩的砂质含量在凹陷斜坡区有变高的趋势。尽管西部地区的晚期断层活动对中—浅层地层影响较大,但对深层地层影响有限,因此M组泥岩盖层的有效性较好,这有利于P组形成断块型、断鼻型油气藏。

2.2 成藏模式

区域油源对比结果表明,M组和P组是Bongor盆地主力油区的主要烃源岩[24-28]。在Bongor盆地西部地区,凹陷中心发育较厚的M组和P组泥岩,其埋深已进入有机质成熟阶段,是西部地区的主要烃源岩;K组泥岩也已进入生烃阶段,但其相对厚度有限,为次要烃源岩。凹陷中心M组和P组的烃源岩条件较好,生烃规模较大[29-31]。油气成藏模式表现为:①烃源岩中生成的油气在浮力作用下可以向上运移,沿断层垂向运移至浅层K组中;在该类成藏模式中,由于K组的盖层条件受晚期断层活动影响而表现较差,油气除在背斜圈闭中成藏外难以形成规模成藏,钻井中多见荧光、油迹或沥青显示。②一部分油气可沿砂体侧向运移,在M组内部的薄砂层中聚集成藏;该类成藏模式由于M组砂体储层较薄且分布不稳定,油气成藏规模有限。③烃源岩的持续生烃产生超压,大部分油气在超压作用下可侧向或垂向运移至P组的厚层砂岩层或潜山顶部裂缝带储层中,同时与上覆M组的优质区域盖层形成储-盖组合,在凹陷斜坡区形成规模油藏(图6)。

图6 Bongor盆地Delo油藏的油气成藏模式(剖面位置见图1)

Fig.6 Accumulation model of Delo reservoir in Bongor Basin

3 勘探部署思路

3.1 立体勘探部署思路

Bongor盆地是中非裂谷系中一个特殊的裂谷盆地,自晚白垩世以来经历了强烈的构造反转抬升,其油气成藏条件随之发生了明显的变化,油气成藏模式也与中西非其他裂谷盆地存在显著不同。

Bongor盆地以往的油气勘探主要借鉴Doba盆地等裂谷盆地的成功经验,以源上R组和K组为主要勘探层系,以盆地内大型洼中隆起为勘探目标进行部署,但仅发现2个小型稠油油藏。前作业者在勘探过程中更多地强调构造反转对油气成藏的破坏作用,而忽视了其对规模圈闭形成和基岩储层改造的有利作用,进而影响了对盆地主力成藏组合和主力成藏带的判断[11-12]。

2007年,中国石油成为Bongor盆地的作业者,在充分认识到反转裂谷盆地油气成藏的特殊性后,果断转变勘探思路,实施立体勘探,将勘探领域不断向深层拓展,快速发现了一系列大—中型油田。在强反转裂谷盆地地质模式和成藏模式指导下,中国石油聚焦Bongor盆地东北部斜坡带,首先突破上组合R组和K组的工业油流关和高产稀油关,随后在下组合中发现了多个构造-岩性背景下的高产高丰度大油田。2013年,进一步突破基岩层,在花岗岩潜山发现多个规模油田,打开了潜山复合体勘探的新领域。

Bongor盆地的勘探实践为海外裂谷盆地的油气勘探提供了典型案例[7]。为了在海外区块有限的勘探期内快速发现规模油田,笔者建议必须采取立体勘探原则,即浅层和深层兼顾、构造圈闭和非构造圈闭兼探,不断突破原有认识,实现新层系和新领域的发现[9]。这对于Bongor盆地西部地区的油气风险勘探具有较好的启示作用。

3.2 Bongor盆地西部地区的有利勘探区带

随着Bongor盆地东北部斜坡区油气勘探程度提高,已有油田区陆续转入开发阶段,盆地的勘探方向面临着重大转变。Bongor盆地西部地区发育Delo凹陷、Cola凹陷和Annona凹陷3个主要凹陷,中国石油在前期部署了10口探井,但仅在上组合中发现1个小型油藏(D-1油藏),勘探一直未能实现油气规模突破。Bongor盆地主力油田区面临着较大的稳产压力,需要寻找新的规模储量接替区。为此,自2023年以来,中国石油针对盆地西部地区开展了新一轮的石油地质条件分析和目标筛选,力争获得新的勘探突破。

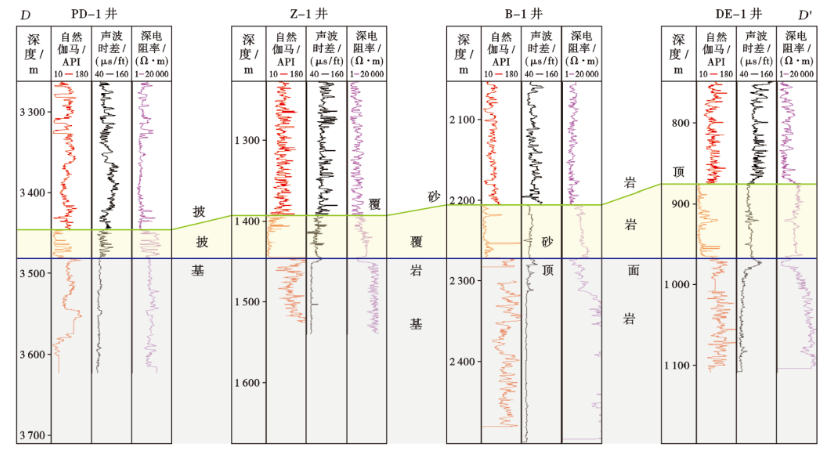

前期的研究认为,Bongor盆地西部地区K组上部烃源岩在地质历史时期一直没有进入成熟热演化阶段,现今仍处于低成熟热演化阶段[14,26-29]。研究区的上组合不发育区域盖层,并且断层发育,油气保存条件整体较差,只有少量圈闭在局部泥岩封盖下聚集成藏。盆地的区域构造分析表明,晚白垩世以来,Bongor盆地西部地区的构造反转、走滑断裂的活动性弱于东部地区,地层剥蚀厚度介于500~1 000 m,因此盆地西部地区下组合的埋深普遍比东部地区深600~1 200 m。通常情况下,深度超过2 400 m的砂岩储层的孔隙度小于15%,难以形成有效储层[18-23]。经过不断深化地质认识,突破旧的勘探思路,中国石油对全区的油气地质条件进行了筛选,最终锁定Delo凹陷的下组合为下一步风险勘探方向。该区域具有以下优势:①烃源岩条件优越,其中,D-1油藏的钻探结果证实Delo凹陷的上组合K组和下组合M组均发育优质烃源岩,且M组烃源岩已处于成熟阶段。②Delo凹陷规模相对较小,其下组合在凹陷周缘的构造高部位的埋深小于2 400 m,可能发育物性较好的砂岩储层。③邻井对比发现,在盆地西部地区,基岩之上普遍披覆着一套砂体,其厚度为50~100 m,以石英砂岩为主,岩性较纯,测井响应以低自然伽马值和高电阻率为特征(图7);基岩顶部披覆的砂岩层是实现下组合油气突破的有利方向,一旦成功,有望打开整个Bongor盆地西部地区下组合的勘探局面,对于盆地油气的储量接替具有战略意义。

图7 Bongor盆地西部地区下组合披覆砂岩的测井曲线特征(剖面位置见图1)

Fig.7 Logging characteristics of drape sandstone stratum of the lower assemblage in western Bongor Basin

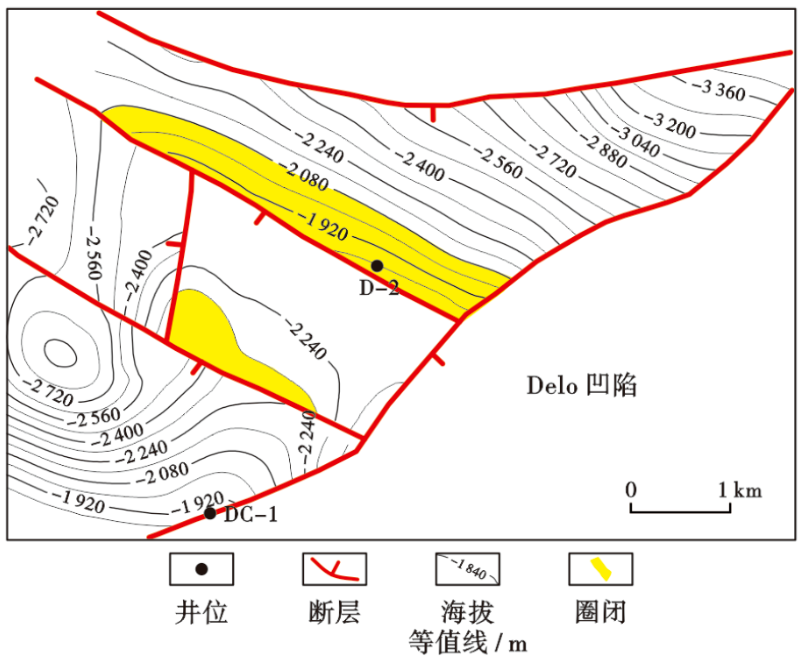

3.3 D-2井的勘探部署及成藏条件

在油气富集规律指导下,2024年,中国石油在Delo凹陷南翼针对下组合P组部署了风险探井D-2井。D-2井位于Delo凹陷南、北2个次洼之间的基底隆起之上,主力目的层为下组合P组及基岩,圈闭类型为反向断块构造,最大圈闭面积为3.5 km2;次要目的层为上组合K组,圈闭类型为顺向断鼻构造(图8)。D-2井区为三维地震覆盖区,控圈断层的断点清楚,圈闭形态明显,构造落实(图9)。D-2井处于Delo凹陷油气运移的优势通道上,距离生烃中心约为5 km,油源较为充足。该井的主要目的层为下组合P组,发育扇三角洲前缘亚相沉积。邻井对比分析认为,基岩顶部的披覆砂岩较发育,厚度可达80~100 m。在P组储层之上,与断层侧向对接的是厚度约为400 m的M组湖相泥岩夹薄层砂岩,可作为良好的盖层,与P组砂岩构成良好的储-盖组合,成藏条件优越。

图8 D-2井P组砂岩顶面构造特征

Fig.8 Structural characteristics of the top of P Formation sandstone stratum in Well D-2

图9 过Delo凹陷重点探井的地震剖面特征(剖面位置见图1)

Fig.9 Seismic profile characteristics of key exploration wells in Delo sag

3.4 D-2井油气勘探突破及油藏特征

D-2井于2024年4月24日开钻,2024年5月19日完钻于基底花岗岩,井深2 300 m,获得重大油气发现。测井解释与试油结果证实,该井在P组、M组和K组共发现油层约35 m,其中,基岩上覆砂岩油层的单层最大厚度超过20 m(图6),试油自喷产油量为178 t/d,有望发现千万吨级含油带。

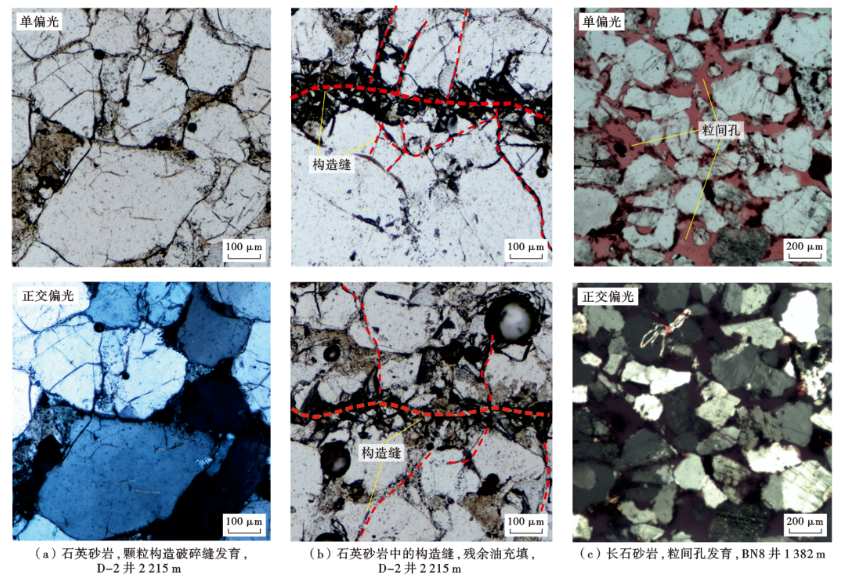

D-2井基岩上覆砂岩油藏位于断鼻构造内,油层埋深约为2 200 m,其油品正常(原油重度为38.5),为受构造控制的层状边水油藏(图6)。油藏的主力储层岩性为中粒—粗粒石英砂岩,砂岩颗粒呈次棱角状—次圆状,粒间呈线接触—缝合接触,压实、压溶作用强,胶结作用以硅质胶结为主,石英的次生加大特征显著[图10(a)]。储层粒间孔多被石英胶结充填,可见少量杂基,残余粒间孔中含油;储层裂缝发育,常见裂缝切穿多个矿物颗粒,裂缝内多见原油充注[图10(b)]。在油层之下的潜山试油,综合解释为水层,产水量为20 t/d,证实潜山具有一定的储集性能和具备潜山-砂岩复合体的成藏特征。

图10 Bongor盆地西部地区D-2井基底上覆砂岩储层与东部地区BN8井典型P组砂岩储层的显微特征

Fig.10 Microscopic characteristics of sandstone reservoir overlying basement of Well D-2 in western Bongor Basin and typical P Formation sandstone reservoir of Well BN8 in eastern Bongor Basin

4 D-2井油气发现的启示

乍得Bongor盆地西部地区下组合历经多年油气勘探,一直未获得进展。D-2井的实施贯彻立体勘探的部署理念,围绕富油洼陷,终于取得油气勘探突破,这对于推动乍得和中西非裂谷系的油气勘探工作具有一定的启示。

4.1 Bongor盆地西部地区下组合油气资源潜力丰富

Bongor盆地东部地区的下组合一直作为主力成藏组合,其油层厚、油品好、储量大,石油产能达600×104 t。能否在盆地西部发现下组合油藏是获得新的规模储量接替区的关键。Bongor盆地西部地区多口探井揭示:其上组合地层的砂质含量整体高,有少量油气发现,但储量规模有限;下组合油藏一直未被发现。D-2井下组合油藏的发现证实Bongor盆地西部地区下组合的生烃能力和成藏潜力巨大。目前,该地区下组合油气勘探程度低,剩余未钻探的圈闭较多。笔者预测Delo地区下组合未钻探圈闭的油气资源量可达5 100×104 t,整个盆地西部地区下组合未钻探圈闭的油气资源量超过亿吨,有望实现规模突破。值得注意的是,最初分析提出D-2井下组合发现的油层位于P组砂岩,但随着研究深入,笔者认为油层应为P组之下的一个新层系,其油气资源潜力巨大。

4.2 应用潜山-砂岩复合体成藏模式指导勘探方向

中国石油的研究团队对中西非裂谷系深耕30年,在乍得开展油气勘探工作20余年,依托国家和油公司的科研项目,持续发展中西非被动裂谷系的勘探理论与技术[16-17],针对乍得Bongor盆地提出了潜山复合体油气成藏模式。该模式认为:裂陷期,盆地下组合广泛发育厚层泥岩,为区域上的优质烃源岩;盆地在早期断陷阶段形成多个潜山,其风化产物近源沉积,形成披覆于潜山之上的砂岩储层;潜山在经历了长期风化剥蚀和构造破碎作用后也具有良好的储集性能;潜山与其上披覆的砂岩相连通,形成潜山-砂岩复合体,油气可同时进入披覆砂岩和潜山中,二者具有同一油水界面。这一成藏模式拓宽了油气勘探领域,目前不仅在Bongor盆地东部地区已有多个潜山-砂岩复合体勘探取得发现[4-7],也为盆地西部地区的下组合勘探指明了方向。

4.3 立体勘探部署策略是勘探成功的关键

Bongor盆地从基岩潜山到下组合再到上组合均有油气发现,其在纵向上分布层位多、油层分散、油品多样,如何快速高效取得勘探突破是该盆地勘探的关键难题。笔者及研究团队多年从事中西非裂谷系的油气勘探工作,创新性地提出了立体勘探部署的策略,针对Bongor盆地西部地区上组合有零星油气发现但缺乏规模发现的现状,制定了上/下组合兼顾、潜山-砂岩复合体立体勘探的部署策略,并快速取得勘探突破。这一策略对海外风险勘探具有重要的借鉴意义。

5 地层问题讨论

D-2井发现的下组合油藏的储集砂体披覆于基岩潜山顶部,该套披覆砂岩具有如下特征:岩性以石英砂岩为主,岩石遭受的压实、压溶作用强,硅质胶结强烈[图10(a)];储层孔隙度低,粒间孔不发育,构造破碎缝发育[图10(b)];测井电阻率极高(>2 000 Ω·m,图7)。该套披覆砂体与盆地东部地区P组的砂岩储层差异巨大。以Bongor盆地东部地区BN8井为例,其P组砂岩岩性以长石砂岩为主,胶结作用呈弱—中等,为中孔、中/高渗储层;储层的储集空间以粒间孔为主,裂缝不发育[图10(c)];测井电阻率正常(20~200 Ω·m)[17-19]。笔者认为,D-2井揭示的披覆砂岩储层为一套覆盖于基岩潜山之上的更为古老的地层,而非属于目前划分的P组。笔者建议以较早钻遇这套披覆砂岩且分布厚度较大的Z-1井为其命名,定为Z组。与P组相比,这套古老地层经历了与潜山类似的构造破碎作用。将这套地层划为更早期地层而非P组后,潜山-砂岩复合体成藏模式和立体勘探部署策略仍然适用。这套砂岩地层在Bongor盆地西部地区DE-1井、PD-1井、Z-1井和B-1井等多口井中均有钻遇(图7),这意味着这套新层系在P组之下广泛分布,油气勘探潜力佳。

D-2井的勘探发现开拓了Bongor盆地新的勘探层系,对推动非洲板块大地构造研究和中西非裂谷系演化研究具有重要意义。下一步,笔者将结合现场勘探工作,收集样品,补充相关实验分析,对该层系展开深入研究。

6 结论

(1) Bongor盆地西部地区多个层系均有油气发现,但油气资源有限,下组合是其油气勘探取得规模发现的重点层系。

(2) D-2井油气勘探的突破证实Bongor盆地西部地区下组合发育优质烃源岩和潜山-砂岩复合体油藏,具备发现规模油气田的条件,勘探潜力较大。

(3) 针对多个层系开展立体勘探部署是Bongor盆地西部地区取得油气勘探突破的关键,立体勘探部署思路可极大提高海外风险勘探效率。

(4) D-2井基底顶面之上披覆的石英砂岩为一套新的勘探层系,这套砂岩储层为一套比P组更古老的地层,在Bongor盆地西部地区有广泛分布,具有良好的勘探前景。

第一作者:何文渊,男,1974年10月生,2001年获北京大学博士学位,现为中国石油国际勘探开发有限公司总经理、教授级高级工程师,主要从事油气勘探开发研究和生产管理工作。Email:hewenyuan@cnpcint.com

通信作者:杜业波,男,1978年1月生,2006年获得中国石油大学(北京)博士学位,现为中国石油勘探开发研究院高级工程师,主要从事石油天然气综合勘探研究工作。Email:duyebo@petrochina.com.cn

引用本文

何文渊, 贾瀛, 杜业波, 王鑫, 庞文珠, 王利, 王林, 张新顺, 刘慧. 乍得Bongor盆地西部地区下组合油气勘探发现及意义[J]. 石油学报, 2025, 46(3): 499-509,573.

He Wenyuan, Jia Ying, Du Yebo, Wang Xin, Pang Wenzhu, Wang Li, Wang Lin, Zhang Xinshun, Liu Hui. Oil-gas exploration and significance of the lower assemblage in western Bongor Basin,Chad[J]. Acta Petrolei Sinica, 2025, 46(3): 499-509,573.